今日はウサギさんに多い病気のひとつ、血尿についてお話ししようと思います。

みなさんは血尿と聞いた時、どんな病気を思い浮かべるでしょうか。

膀胱炎?尿石症?

もちろん間違いではありません。

ウサギさんは高カルシウム尿(白く砂状のどろっとした尿)をする個体が多く、原因としては食べているものの影響であったり水分の摂取不足からくることも少なくないのですが、場合によっては排尿をしづらくさせてしまう病気(膀胱炎、尿石症など)によって尿が濃縮されすぎてしまうことも原因のひとつで、時には結果として血尿に至るケースも見受けられます。

また食べているものの影響という点では、ウサギさんはご家庭によって食べているものの幅が広く、ポルフィリン等の色素の尿中への排出の程度によって、薄黄色だったり褐色だったり暗赤色だったりと個体による幅が大きいです。場合によっては視覚的な判断だけでは私たちでも判断に困るケースもあります。

しかし今回お話させて頂くのはこれらのどちらでもなく、子宮疾患による血尿です。

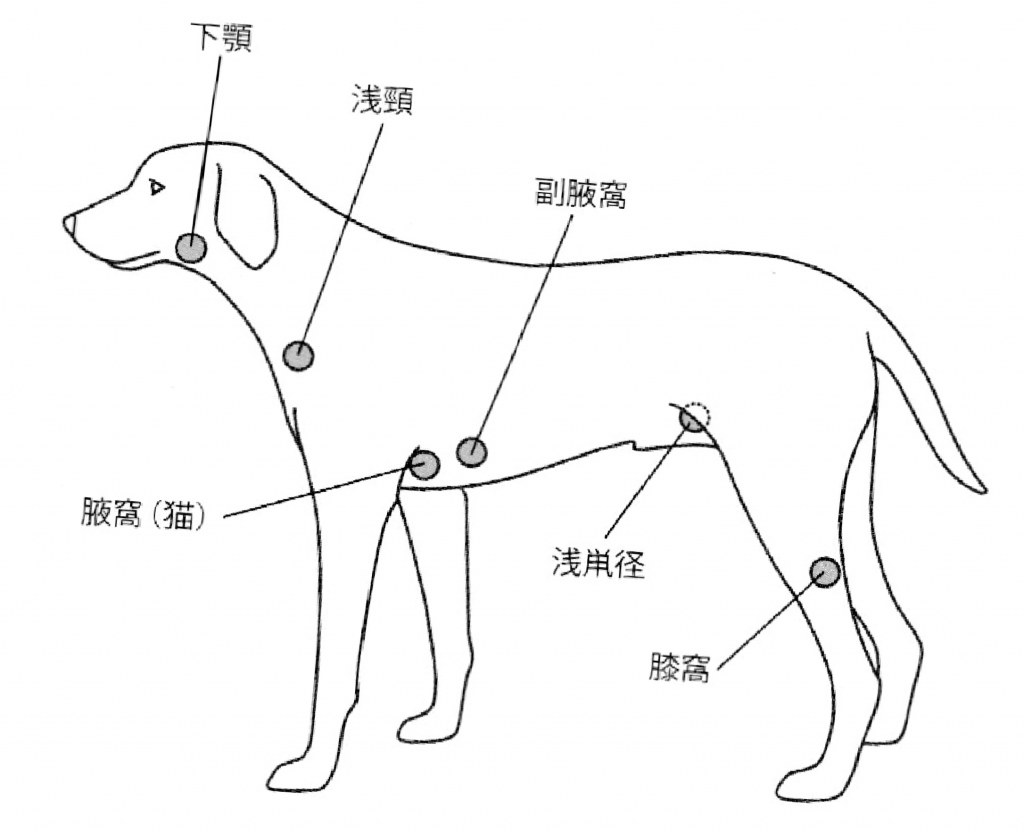

ワンちゃんネコちゃんの飼主様からすれば血尿から子宮疾患というのはなかなか頭の中で直結しづらいとは思います。しかしウサギさんに関しては血尿で来院された患者さまのうち、検査を経て最終的に子宮疾患という診断になるケースは非常に多く、また2歳を超えた成雌ウサギさんにとって子宮疾患というのは極めてメジャーな病気となっています。

原因としてはっきりとしたことは分かっていませんが、動物種的な特徴がおおいに関係しているのではと言われています。ウサギさんは性周期・妊娠期間ともに短く、自然界においてはおよそ半分の時間を妊娠した状態で過ごしているとも言われており、飼育下で妊娠・出産を伴わない場合、ほとんどの時間を発情期として過ごすことになります。これによる性ホルモンの影響で子宮疾患に至ると考えられています。

では子宮疾患になってしまった場合、どのような症状が出るのか、おうちでどんな仕草が見られたら来院すべきなのか、というところが気になるかと思います。

ここまでの流れで想像はついているかもしれませんが、やはり血尿です。そしてそれ以外の症状に乏しいのも特徴の一つです。

泌尿器からの出血であれば頻尿や排尿痛を伴うのが一般的ですが、生殖器の問題であれば元気や食欲がなくなる、お腹が張ってきた、乳腺が目立つようになった、お水をよく飲むようになった、といった何かしらの症状が見られる子はごく一部です。

子宮疾患と一口に言ってもその中には子宮内膜過形成、内膜炎、感染症、腫瘍など色々なものが含まれます。そしてそのどれもが治療法としては外科手術での子宮卵巣摘出になってしまいます。

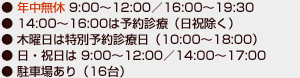

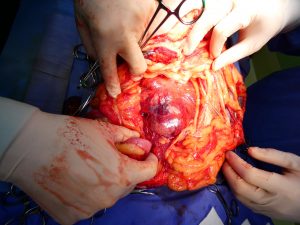

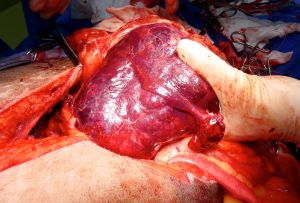

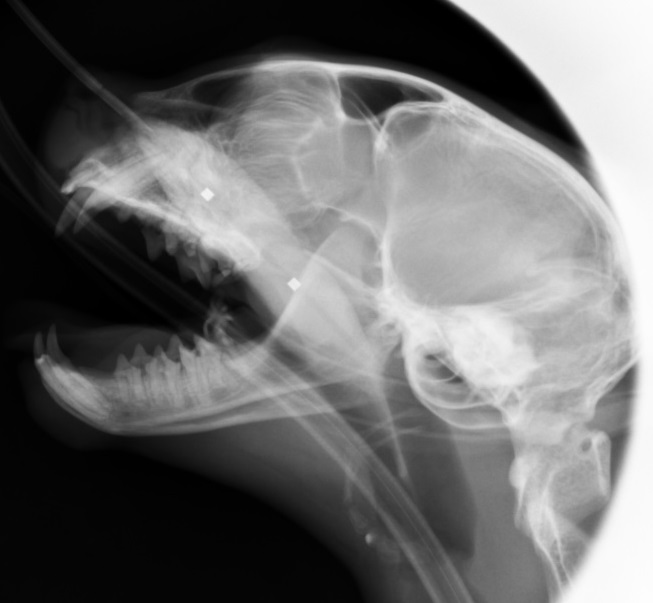

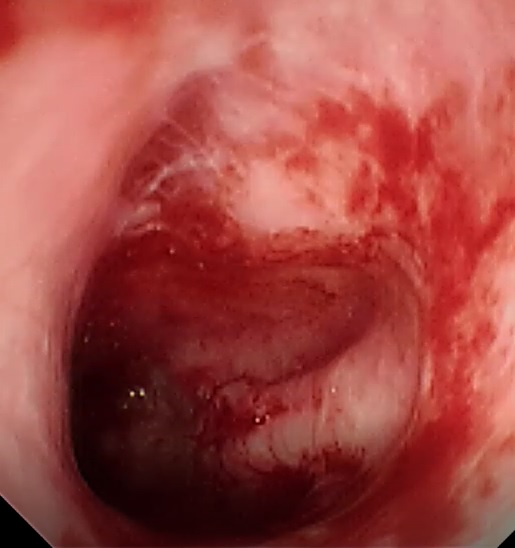

以下に、様々な疾患により子宮卵巣摘出を実施した症例の写真をいくつか紹介させて頂きます。

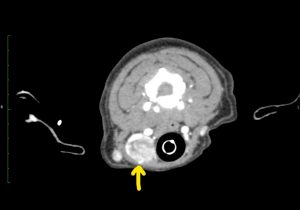

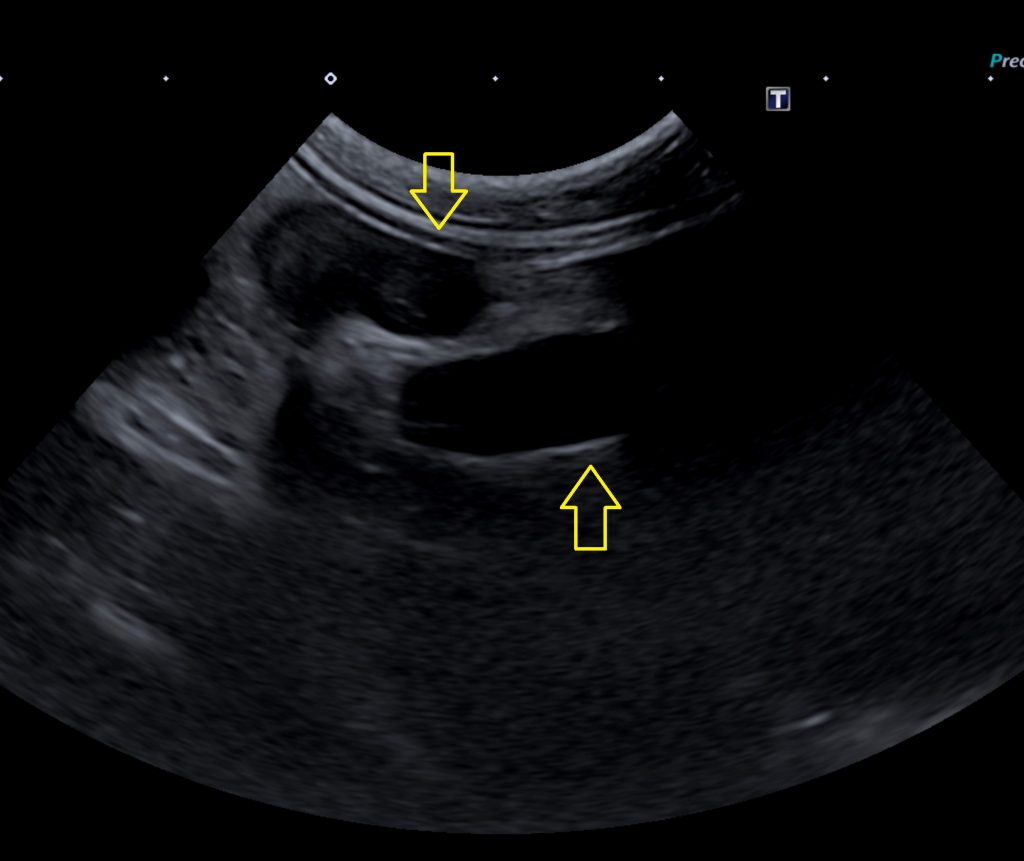

こちらは超音波検査で子宮内部に液体の貯留が認められたケースです。

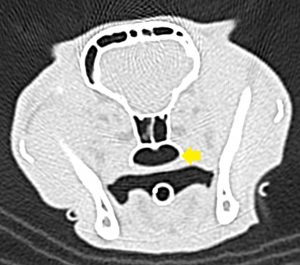

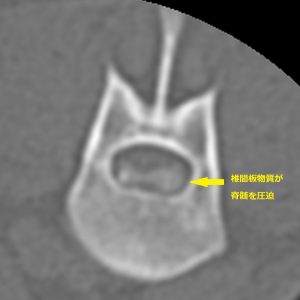

こちらはCT検査で左右子宮の腫大が認められたケースです。

血尿のほか症状に乏しいため来院するのが遅れてしまったり、なかなか手術に踏み切れなかったりで発見時よりも状況が悪化してしまうことも珍しくない病気なので、おうちの子に血尿が見られたらまずは早めにご来院頂けるとと思います。